今までスキャンした本の冊数をおぼえている、自炊ブロガー@ushigyuです。

ブログ名の通り「自炊(本の電子化)」に関してどこよりも詳しく解説している当ブログ。

購入する裁断機やスキャナー等の検討から、実際の手順、後片付けに至るまでをまとめたのが以下の記事です。

【保存版】本の電子化(自炊)ならこの記事だけ見ればOK!なまとめ ~裁断、スキャンから処分まで徹底解説~

【保存版】本の電子化(自炊)ならこの記事だけ見ればOK!なまとめ ~裁断、スキャンから処分まで徹底解説~

自宅での”自炊”の他に、紙の本を送ると電子化して送ってくれる「自炊代行業者」も、最近では増えてきています。

ですが以下のニュースでわかる通り、そちらには若干暗雲が垂れ込めてきている状況。

(個人的には、自炊代行業者は全然ありだと思いますし、出版社の方々も規制によって既得権益を守ろうとするのではなく、出版業界全体のパイが増えるような方向性を考えた方が良いと思うのですが。。。それは置いといて。)

それに加え、有象無象の電子書籍ストアが乱立し、消費者はどこでどうやって電子書籍を買えばいいかわかりにくいのが今の状況。

裁断機とスキャナーを使った”自炊”のニーズは、もう少し続きそうです。

とは言っても、「やってはみたいけど踏み出せない」「よくわからない」という人もまだまだ多いはず。

ということで、今回はそんな方に向け、Q&Aという形で「自炊(本の電子化)」についてまとめてみました。

スポンサーリンク

◆目次

・Q1. “自炊”(本の電子化)って何ですか?

・Q2. どんなメリットがあるの?

・Q3. 自炊(裁断、スキャン)する手段はどんなものがあって、いくらかかる?

・Q4. 自宅で自炊するための裁断機とスキャナーは、どれを選ぶべき?

・Q5. 1冊あたり時間はどれくらいかかる?

・Q6. ファイルサイズはどれくらいになる?

・Q7. 電子化した本は、どうやって読むのがいい?

◆Q1. “自炊”(本の電子化)って何ですか?

Wikipediaによると、以下の通り。

(via 自炊 (電子書籍) – Wikipedia)

「自ら吸い込む」ことから名付けられたということです。

元々はネットスラングでしたが、iPadやKindle、タブレットPCなど電子化した本を読むのに便利なデバイスの普及により、かなり一般的な言葉になってきました。

上記Wikiでは『自炊には相応の技術を要する』とありますが、実は大した技術など必要ありません。

それを解説したのが、前述の自炊まとめ記事です。

今回の記事でも、自炊はそんなに難しくない、ということを知ってもらえるよう書いていますので、以下のQ&Aも読んでみてください。

◆Q2. どんなメリットがあるの?

一番のメリットは「スペースをとらない」ことでしょう。

本を読んだそばから売ったり捨てたりできれば良いですが、後で読み返したりリファレンスとして使ったり、などとっておきたい本もあるものです。

そんなときに電子化してあると超便利。

私は既に600冊以上を電子化していますが、それが紙の本として家にあったら…

と考えるとゾッとします。。。

スッキリした家を保つためにも今や私にとって”自炊”は必須です。

データなので持ち運びが楽で、iPad等に入れて何十冊、何百冊と持ち歩けることも大きなメリット。

他にもテキスト認識(OCR)させて検索できたり、整理しやすかったり…といった様々なメリットが。

詳しくは、以下の記事をどうぞ。

デメリットというほどのデメリットは思いつきませんが、心理的・物理的・金銭的なハードルは確かにあります。

(裁断機とスキャナーを揃えれば4〜7万くらいはしますしね…。)

それらのハードルについては以下で解説しています。

◆Q3. 自炊(裁断、スキャン)する手段はどんなものがあって、いくらかかる?

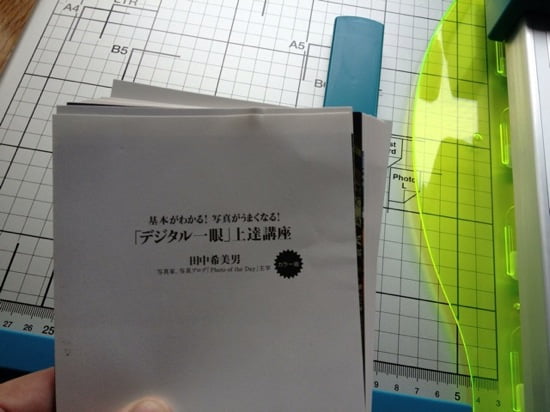

まずは、当ブログでも解説している、自分で裁断機やスキャナーを揃えて電子化する「自宅での自炊」。

裁断機やスキャナーはそれなりに高価ですが、一旦揃えてしまえばあとはやるだけ。

業者に任せるのは不安な人や、自分で設定など微調整したい人はこれ一択でしょう。

ちなみに、私の場合は裁断機+スキャナーで45,000円くらい。

何を買うかによりますが、両方揃えるとだいたい4〜7万円程度になるでしょう。

なお、大量の本を自炊する場合は以下の記事を参考に、裁断機とスキャナーのメンテナンスを忘れずに。

大量に本がある場合は、「自炊代行業者」を使えば楽です。

だいたい1冊あたり100〜200円といったところでしょうか。

ただし、ファイル名変更やテキスト認識、ページ数増などで別料金になる場合もありますので、各業者の料金表を確認ください。

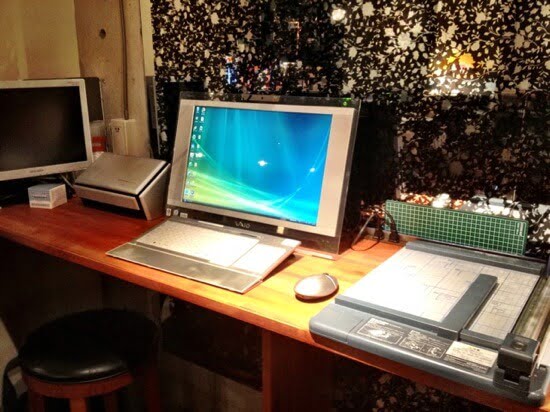

秋葉原には「レンタル自炊スペース」があり、10分100円で裁断機とスキャナーを使って自炊できます。

(現在は、秋葉原の別の場所に移転しているようです)

実は福岡でも、このような自炊スペースができる、という噂も…?

(オープン次第記事にしますので、お待ちください)

その他、裁断専門のサービスもあります。

利用してみたところ高品質でどんな本でもきれいに裁断してくれますし、自炊代行業者と違って訴えられることもありません。

スキャンは別途自分でどうにかする必要はありますが、こういったところを利用するのもアリですね。

価格は、1冊あたり55〜90円ほど(冊数や本の種類によって異なる)。

◆Q4. 自宅で自炊するための裁断機とスキャナーは、どれを選ぶべき?

人気のある裁断機としては、PLUSの裁断機、中国製裁断機、Carlの裁断機があります。

それぞれ特徴があるので、自分のニーズに合わせて選ぶのが良いです。

裁断機の比較記事は、こちら。

私のオススメは、Carlの裁断機。薦めるには理由があります。

軽くて取り回しや収納しやすく、ある程度小分けにするにしろ裁断機能は十分。

600冊以上裁断してそういうのですから、間違いないです。

スキャナーに関しては、Scansnap S1500でOKだと思います。

他のスキャナーでもおそらくできるとは思いますが、間違いないのはやはりScansnap。

但し、これは現時点(2012/3/1)での話。

今後もっと良い新製品が出てくる可能性も。

そのときはまた記事にしたいと思います。

◆Q5. 1冊あたり時間はどれくらいかかる?

私がマンガ1冊で試してみたところでは、

・解体&裁断:1分10秒

・スキャン:4分30秒

で電子化できました。

最初の最初はもっと時間がかかると思いますが、数冊自炊して慣れれば誰でもこれくらいでできますよ。

なお、後からキーワード検索できるようテキスト認識(OCR)する場合は、+3分くらいかかるのでご注意を。

◆Q6. ファイルサイズはどれくらいになる?

私がいつも設定しているスーパーファイン(上から2番目の画質)画質だと、「グレー」「カラー」で15〜150MB程度(ページ数等によりかなりバラつきあり)、「白黒」なら10MB以内です。

もう1つ下の画質「ファイン」だとサイズは半分程度になりますが、iPadで見てみると若干文字にかすれがあります。

それでも読むには支障はありませんが、やはり若干気になるので、私のオススメは「スーパーファイン」。

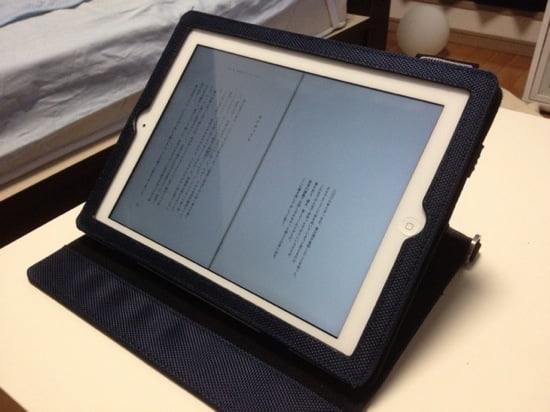

1冊100MBとすると、例えば600冊入れようとすると60GBと結構な容量になりますが、普段から本全てを持ち歩く必要はないでしょう。

私の場合は、2,30冊ほどふとした時に読みたい本やリファレンス本を持ち歩いておき、残りはDropbox等で管理して読みたくなったらダウンロード、という運用をしています。

◆Q7. 電子化した本は、どうやって読むのがいい?

電子化した本(PDFファイル or JPGファイル)は、Mac・Windowsパソコンの他、iPad、GalaxyTabなどのタブレットPC、Sony Reader、Kindle、iPhoneなどのスマートフォンなど、あらゆるデバイスで読むことができます。

その具体的手順については、以下の記事で解説しています。

中でもオススメは、iPad。

その理由は、スペックもさることながら、豊富なブックリーダーアプリの存在が大きいです。

以下の記事で詳しく比較していますので、自分の求める機能や価格に応じて選んでみてください。

ちなみに、この記事でも書いていますが私の一押しはずっと「i文庫HD」です。

i文庫HD 2.2.0(¥800)

カテゴリ: ブック, ユーティリティ

カテゴリ: ブック, ユーティリティ

現在の価格: ¥800(サイズ: 18.6 MB)

販売元: nagisa – yasuyuki asada

リリース日: 2010/05/09

なお、これまで公開してきた自炊(本の電子化)のノウハウが、これからの日本の電子書籍業界の(私が思う)展望や提言も含めて、電子書籍として発売されました!

かんたん!『積ん読』ゼロの蔵書電子化マニュアル | 株式会社デジカル

紀伊国屋書店Kinoppyや楽天のRaBoo等で販売されているのですが、ショップごとに専用の電子書籍アプリやユーザー登録が必要だったりと購入がやや面倒。

(この本の中で、まさにそのような状況について「どのデバイスでも読めるよう規格の統一」「電子書籍を買いたいユーザーを迷わせない『電子書籍ポータル』の開設」を提言するなど、多分に自己矛盾を孕んでいます…–;)

ですが、内容については自分なりにきっちりまとめたつもりです。

よろしければお手にとってみてください!

◆あとがき

以上のQ&Aは、今まで”自炊”に関してされた質問と、私が思う「こんなことに疑問を持つのでは?」と思ったことをまとめたものです。

もし他にも質問や知りたいことがあれば、ぜひ@ushigyuまでMentionかDMでご連絡ください。

質問が多く集まるようなら、また第二弾Q&Aとして記事を書きたいと思います!

こちらの記事もおすすめ:

![富士通 A4スキャナ[600dpi・USB2.0] ScanSnap iX500(Windowsモデル) FI-IX500-C](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31dUVZ%2B3-7L.jpg)